讲者 刘建鸿

主持人 六月。

了解孩子的内心,有秘笈吗?

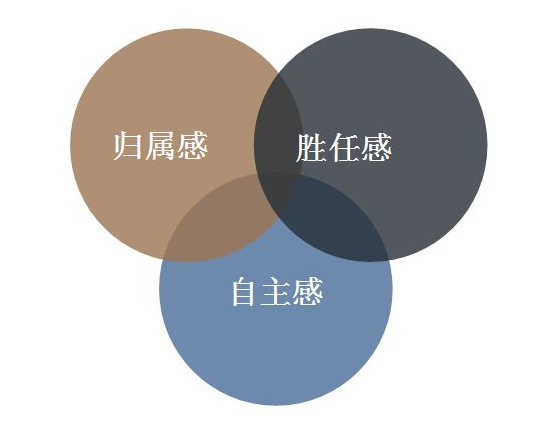

归属感、自主感和胜任感,是打开孩子内心世界的「钥匙」。

想了解孩子的内心,我的「秘笈」是了解孩子的心理需要。所有的人,包括孩子都有三个基本心理需要:归属感、自主感和胜任感。可以把它们看作是打开孩子的内心世界的「钥匙」。

一、归属感:孩子感受到爱、尊重和接纳。这是今天讲座的重点,将在后面展开。

二、自主感:孩子感到行为可以由自己决定。

家长们尽量让孩子感受可以选择,把句子里的「不要」变成「可以」。举例来说,天色已晚,但孩子玩滑梯不想走,父母怎么说会更有效果呢?比较以下两个句子:

-

1.「时间很晚了,不要再玩滑梯了。 (孩子可能还是一拖再拖……)」

-

2.「10分钟以后我们要离开了,你是接着在这玩滑梯,还是去那边玩跷跷板?」

第2种表达听起来不但可以接着玩,而且可以玩两种,但又设定了清晰的界限。(对于小小孩,还不清楚10分钟有多长,建议用定时器会更明确。)

同样的事情,不同的表达,可以让孩子有可以选择决定的感觉。

三、胜任感:孩子觉得他能做到。例如「我会画水粉」「我能滑轮滑」「我能和伙伴合作搭乐高大楼」等。

我曾在一个幼儿园里看到一个2岁半的小女孩认真专注地剪指甲,我当时很吃惊。怎么指导的呢:老师先让孩子剪手样的纸板(下图),在「指甲」的位置用铅笔涂黑,再让孩子们把脏的那小部分自己剪去,她剪得非常认真和专注。到后来练得熟练了,细微动作控制好了,再尝试让她自己来剪指甲。

六月:了解孩子的三种心理需要,对家长有什么帮助呢?

这样家长就像有了一幅“教养地图”。著名心理学家德西和瑞恩认为

-

三种基本心理需要如果得不到满足,孩子会表现为各种行为问题 。

-

三种基本心理需要如果得到满足,会促进孩子从外在动机向内在动机转化,并感受到高的幸福感 。

-

换句话来说,如果满足孩子相应的心理需要,孩子的行为问题也就改善了。

比如自暴自弃的孩子,往往是缺少胜任感。这时要做的是鼓励他小步渐进……;兄弟姐妹相争,往往是为了争夺父母的爱,要着眼于如何满足孩子的归属感。

有些具体情境要综合考虑,可能会同时涉及孩子的这三种心理需要。

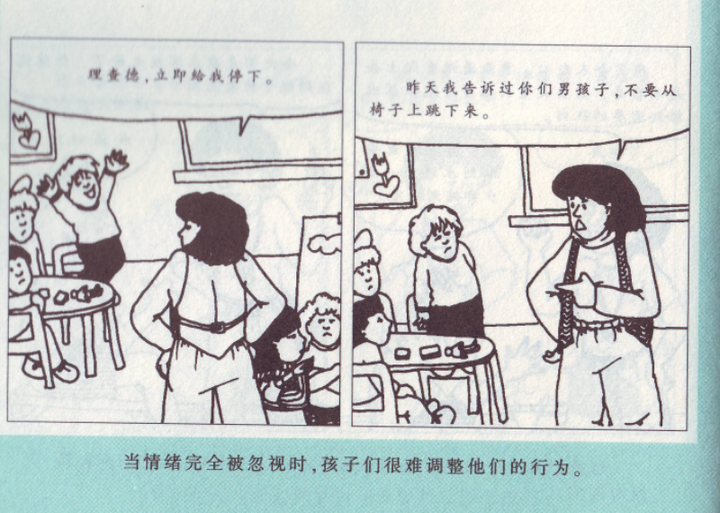

我们来看一下这个例子。幼儿园的这个老师说,「理查德,立刻给我停下,昨天我告诉你们男孩子不要从椅上跳下来。」我们看到,他从椅子上跳下来还挺开心,结果老师训他一下就不开心了。

六月:「我早就跟你说过/告诉过你……」 这种句型真的很常见,但即便是成年人的我,也很讨厌听见别人这么跟我说。

这种管教方法在中国教育里可谓司空见惯,甚至到小学初中,很多老师还是用这种方法。这个老师试图维持整个课堂的纪律,但是对这个孩子的感受、想法没有接纳。这种情况下呢,孩子有可能会因为害怕惩罚,暂时停下了动作。但图中孩子下撇的嘴角透露出心里的不满。口服心不服,在惩罚的威胁下,孩子即便暂时遵守纪律也是外在动机。

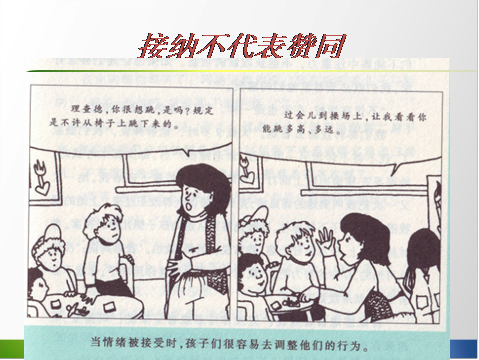

更有教育智慧的做法,下图中的老师对孩子说:

「理查德你很想跳是吗?」(大家注意,这首先是跟着他的关注点,跟着他这时候的想法,你是不是很想跳啊?至少他深度理解和接纳孩子此时的意图和想法。)「规定是不可以从椅子上跳下来的。」(同时也设定了限制。孩子的感受、情绪、想法都是可以接纳的,并不意味着赞同孩子的行为。)

-

老师还蹲下身来(用非言语的动作,体现了尊重和平等),看着孩子的眼睛说:「过会儿到操场上让我看看你能跳多高,跳多远。」这句话很重要。说明老师认为你从椅子上跳下来,本身没有不对,只是在课堂上是不适合的。但是如果在课后的时间到操场上,老师很乐意看着你能跳多高,跳多远。

这是一种欣赏的态度,这种欣赏包含着对孩子的接纳(无条件的积极关注,归属感)、对孩子自主性的认可(你可以跳,自主感),还包含对孩子跳跃能力的肯定(胜任感)。

这样的回应方式,兼顾了孩子的三种基本心理需求。

六月:短短一句话,内涵很丰富啊!最近「场景」一词越来越热门,看来家长跟孩子相处用词,加一个前提明确场景也是很有好处的,帮助孩子意识到场景的多样化,也思考「在不同的情况下,应该考虑什么样的行为比较合适」。

在这个例子当中我们看到,充分接纳孩子和让孩子遵守纪律并不矛盾。相反,对孩子的接纳和欣赏,反而促进了孩子遵守纪律,且是更具内在动机的。图中孩子最后的表情是微笑。

「三种基本心理需要如果得到满足,会促进孩子从外在动机向内在动机转化,并感受到高的幸福感。这时孩子遵守纪律是更加内化的,会促进他逐步转为自律。」

给孩子充分的接纳和爱,就没办法严格管教了吗?

错!管教本身包含两方面:增进亲子联结、设定界限培养孩子自律

六月:80后父母不少是被打骂长大的一代,对于管教、设置界限等词汇,乍一听到都很反感,都希望给孩子更多自由。建鸿老师您怎么看?

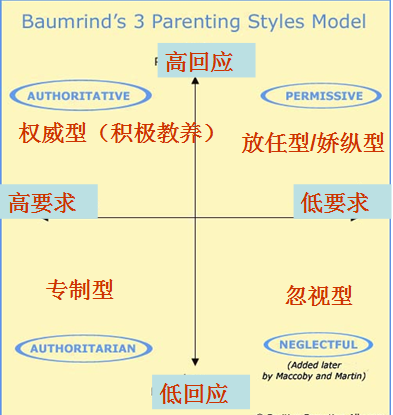

我们常常认为管教就是要严格要求,其实管教包含两方面,一方面要增进亲子(师生)联结,另一方面要设定限制,而且积极促进孩子发展出自律。

其实两者应该结合起来,并行不悖,单单强调一方面都不是好的管教。

六月:戴安娜·鲍姆林德(Diana Baumrind)是一位美国临床心理学家、发展心理学家,在伯克莱加州大学人类发展学院获博士学位并在那里任教,以对家庭教养模式(parenting styles)的研究而著称。戴安娜开始只提出三种教养风格,其后,Maccoby 和 Martin扩展了她的理论,变成了四种类型:权威型,专制型,溺爱型,忽视型。建鸿老师说的良性亲子联结,对应的是家庭教养模式的权威型父母。

所以说,「管教就要严厉,如果爱孩子、充分接纳孩子就没办法对孩子管教」,这是一种错误的教养迷思!相反,接纳孩子,增进亲子联结,再设定界限,有助于培养孩子遵守纪律,进而逐步培养孩子自律。

因此亲子联结对教养非常重要,关系越好,也意味着家长对孩子有更大的影响力。

我管孩子都是为他好,他为什么还不听?

让孩子信任你,建立良好的亲子联结

下面我从心理咨询的研究和实践来说说亲子联结对教养的重要性。

心理咨询流派众多,如精神分析、认知疗法、行为疗法等等,哪种疗法更有成效呢?上世纪70年代一项很有影响力的研究发现,不同的咨询流派对疗效的影响差别不大,而咨询师和来访者的关系建立得如何对疗效的影响很大。也就是说, 如果来访者认为心理治疗师真诚、有爱心、充满热情,能共情他的感受,他的治疗成效就更明显。

这个发现有些出人意料。但仔细想想,又会觉得在情理之中。因为如果咨询师和来访者连信任关系都无法建立,来访者可能来一次就再也不来了(「脱落」了),就算咨询师理论功底再怎么深厚,咨询技巧再高超,也用不上劲。

教养也同样是如此。如果亲子联结很糟糕,教养也是无从着力的,哪怕父母的出发点再好,采用的方法再高明都没有用。大家试着想想:如果孩子不信任父母,不觉得父母爱他,他为什么要改变? 事实上,对于孩子,特别对于低龄孩子来说,促使他们改变的最大动力,就是希望得到父母的爱。

六月:我们在教学中也强调关系的重要性。 师生也是要把关系构建放第一位的,孩子不喜欢老师,老师教什么都没用,教的再好也没用。

听到这里,大家可能会有疑问:「孩子不像来访者,他可不会下次就不来!我凶一点,他还是会听我的。」

没错,孩子在小的时候,他无法离开你的照料,只好服从于你。但随着年龄的增长,孩子的独立性增加,他在内心可能离你越来越远。此时再补救就比较困难了。

以前做讲座时常遇到家长问我:「小时候我对孩子很严厉,关系很僵。现在孩子上初中了,一回家就砰地一声关门。我只有吃饭时才偶尔能和他说上几句话,他也不听。我该怎么办?」

还能怎么办?!没有其他的捷径,只能先修补和改善亲子关系,没有其他的路可走。

亲子联结的好处还不至于此。孩子如果有良好的归属感,也有利于他其它方面的发展,包括情绪的调整、自信、灵活性、跟同伴相处的社交能力、共情能力、问题解决,沟通语言能力及自我调节能力等。

怎么才能知道孩子跟我的亲子联结状况呢?

亲子互动是双向的、微妙的

我拟了两道题,大家可以试着回答一下:

-

1.你知道孩子最喜欢和最不喜欢的人分别是谁吗?你知道他最喜欢的图书是哪一本吗?

-

2.你知道他最近遇到什么让他难过,感到受伤的事情吗?

第一个问题,考你是不是熟悉孩子的生活。因为只有经常陪伴和沟通才可能非常熟悉。

第二个问题深入些。就像我们春节过年的时候,见面时相互讲一些相互恭维的客套话,那是比较表面的。你遇到什么样的困惑、挫折、受伤的经历,你愿意跟Ta诉说的,那才是你真正信赖的朋友和亲人。如果你听到孩子说起让他受伤的事,甚至让他有羞愧感的事。你能够触碰到这部分,那我反而要恭喜你,说明你跟你的孩子的关系很亲近。

通过这两个问题的回答,可以大致判断你亲子联结的程度。

六月: 在活动预告的时候,您给大家布置了一个任务,观看小孩和妈妈互动的那个视频。妈妈不理孩子的时候,宝贝真的很伤心,这也是亲子联结的表现吗?

是啊,那是哈佛大学儿童心理学家Tronick教授做的著名研究,叫静止脸实验。生动地反映了亲子互动的过程。

点击观看视频:Still Face Experiment 静止脸试验崩溃的孩子短短的一段视频,有很多地方值得分析:

-

亲子之间的互动是双向的。视频里当孩子指向一个地方,他会跟踪妈妈的目光,如果妈妈的目光跟过来的话,他会很满意。他知道妈妈看到了他看到的。

-

亲子良好互动时,母亲和孩子基本上是同调的(attunement)。包括说的内容、情绪的强度、时间的同步等。比如,如果你有一个非常着急的事情,去告诉你朋友,如果对方轻描淡写的,你会觉得很受挫,以后再也不找他诉说了;或是对方当时没反应,到第二天才回应你,这两种都是不同调。

-

情感修复成功与否有赖于日常的亲子联结程度。视频中有段时间孩子用手指,伸出双手等各种信号希望获得妈妈的回应,但母亲面无表情无动于衷,即便时间很短我们也可以看到孩子很受挫。妈妈事后进行了情感修复。显然,由于平时亲子联结紧密,亲子联结很快得到了修复。

六月:真的很微妙,小小动作中蕴含了这么多对孩子有意义的含义。我们在育儿的过程中,怎么借鉴这些研究结果呢?

比如说一年级的孩子告诉你同学们都在玩《洛克王国》,(注:《洛克王国》是腾讯旗下的给儿童出的一款游戏…… )你的反应是什么?你关注到了吗?如果你只是下命令说「不要玩游戏,不要跟他们一样」,那么孩子的关注点你并没有关注。

另外他的情感你关注到了吗?他说别人玩我也很想玩,你急于否定,说游戏不好,千万不要玩。传递的信息是「不应该喜欢游戏」,情感部分也没有给予回应。

如果他的成长过程中,他的关注点、情感、意图等,你没有关注到,也没有同调,亲子的联结就会越来越疏远。

视频中妈妈的「静止脸」让孩子意外和受挫,母亲过后进行了修复。但是如果在生活中一而再、再而三地缺少对孩子的关注和回应,孩子会放弃,不再对母亲报以期望。

放弃之后呢,自然孩子生活中很多想法、感受、意图父母就不知道了。亲子联结也就慢慢疏离。

婴儿仰望他的母亲,在母亲的眼中看见自己。——温尼科特

这句话,非常的优美动人。当母亲的眼中闪着愉快的光芒时,宝宝看到了什么?看到了自己有价值,看到了自己被喜爱。这样的人际互动,是人际中非常微妙,又非常动人的时刻。正是通过这些微妙丰富的亲子互动,亲子联结得到了增强。

本文转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除